di Angelo Campo

Per progettazione partecipata, definizione che si rifà al vocabolo inglese “partnership” mutuato dalle scienze politiche sociali di scuola anglosassone, si intende una modalità di collaborazione tra i vari attori sociali al fine di perseguire un obiettivo sociale e, indirettamente un vantaggio per i partecipanti ad un progetto. È un metodo di lavoro che considera l’interazione con tutti gli attori interessati di fondamentale importanza per l’individuazione degli obiettivi di un progetto e la definizione di soluzioni appropriate. In sostanza è un processo di pianificazione che coinvolge il terzo attore, cioè i fruitori dell’oggetto o del luogo che si sta progettando, insieme agli altri soggetti interagenti basandosi su un approccio di tipo comunicativo.

Come si è detto rappresenta l’occasione e il modo di integrare all’interno dei processi decisionali per una serie di soggetti che abitualmente sono esclusi dalla media delle azioni pubbliche, per questo può definirsi come una forma di democrazia che vede gli abitanti far parte attivamente della costruzione e della trasformazione dell’ambiente nel quale vivono ogni giorno. Durante la sua attuazione diviene, inesorabilmente, processo educativo e culturale che contribuisce allo sviluppo individuale e sociale dei soggetti coinvolti. Bambini e cittadini acquisiscono conoscenze e competenze rispetto all’ambiente urbano, imparano ad apprezzare i contenuti culturali e tecnici della progettazione, comprendendone gli aspetti normativi e amministrativi, acquisiscono capacità di lettura degli elaborati, ecc.

Per queste ragioni accresce il senso di appartenenza e di appropriazione ad un contesto territoriale nei suoi aspetti materiali ed immateriali, da parte dei soggetti che, in qualche modo coinvolti, si riconoscono come parte attiva del processo di progettazione. (1)

Nonostante queste considerevoli premesse, una progettazione partecipata non è sempre semplice da condurre, da prevedere e valutare nei suoi esiti finali. Anzi, l’avere a che fare con flussi sociali e luoghi fisici, porta ad una difficile comprensione di quanto può avvenire nel momento in cui i flussi (patrimonio culturale, abitudini, tradizioni, dei gruppi sociali e delle loro dirette relazioni, ma anche interessi economici, politici ecc.) ed il thopos nelle sue trasformazioni, vengono in contatto. Molti dei problemi in cui si può incorrere derivano, inoltre, dal voler far passare una semplice modalità di informazione o consultazione del terzo attore come progettazione partecipata, non avendo la forza e l’onestà di rendere partecipi realmente tutti gli attori all’azione decisionale ed operando sul punto debole del processo che è la sua facile strumentalizzazione.

Nonostante l’obbligatorietà del processo partecipato nelle progettazioni complesse, in Italia sembra che l’importanza della modalità progettuale si sottovaluti: sono 354 le infrastrutture e gli impianti oggetto di forti contestazioni e per questo, di fatto, bloccati nella loro esecuzione. Il dato è maggiormente sbilanciato verso interventi come inceneritori o grandi opere infrastrutturali. È immediato il riferimento alla TAV.

Solo dal 2012 le grandi opere impossibili da completare per una forte opposizione degli abitanti del luogo nelle quali si inseriscono sono ben 151 (2), per la maggior parte ricadenti nell’alveo delle risposte alla sindrome di Nimby (espressione anglosassone che attraverso l’acronimo Not In My Back Yard, “Non nel mio cortile“, tende a produrre accese opposizioni ad ogni opera pubblica che possa portare ad effetti negativi sul territorio sul quale si inserisce).

A livello locale si possono fare alcuni esempi: la TAP (il gasdotto Trans Adriatic Pipeline che consentirà il collegamento tra l’Azerbaijan e la costa est della Puglia presso Melendugno o Brindisi, risalendo, successivamente, tutta l’Italia); il depuratore con scarico a mare previsto dalla Regione Puglia a Punta Prosciutto; l’opposizione, per la verità postuma, all’ILVA di Taranto; il dibattito attorno a quanto potrebbe accadere nell’eventualità della realizzazione del progetto Tempa Rossa nella stessa città.

1.1 Manifestazione contro gasdotto Tap a Melendugno (Lecce) – Foto di Stefania Congedo – 20 settembre 2014.

Le cose non cambiano se l’attenzione si sposta dalla realizzazione di impianti ed infrastrutture alla produzione di spazi o nuove parti di città.

Quando la costruzione di pezzi di città non è riferita solo al fagocitare lembi di campagna o periferia (azione che spesso viene mitigata dalle attese di rendita immobiliare da parte dei proprietari dei terreni interessati), ma si tratta di ripensare, riconvertire o rilanciare (spesso attraverso un uso improprio del termine “rigenerazione urbana” pronto a manipolare argomenti sociologici con l’unico reale obiettivo di eliminare degrado, fatiscenza e capannoni, contenitori e … contenuti) parti del territorio urbano consolidato con tutto ciò che di materiale ed immateriale esso contiene. Connotazione, estrazione, abitudini, cultura, tradizioni, e relazioni dei gruppi sociali autoctoni vengono posti di fronte ad un fortissimo stress-test i cui esiti non appaiono scontati. In Italia alcuni casi emblematici dimostrano che il fenomeno è latente e pronto ad esplodere ogni qual volta si interviene in porzioni di città dalla connotazione, magari non condivisibile, ma consolidata.

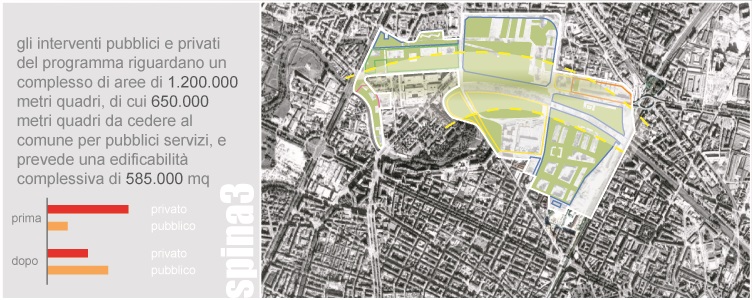

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di Torino (si pensi alle epocali trasformazioni delle Spine, rifunzionalizzazione di grandi aree industriali dismesse, ed in particolare di spina 3; ma anche alle parti dense, abitate della città storica ed a quartieri come Porta Palazzo e San Salvario), Parma (dove la riqualificazione urbana dell’Oltremare è stata, da alcuni, intesa come mezzo di controllo sociale. Cfr Gian Maria Valent), Genova (prima e dopo le Colombiadi).

Va valutato, a mio avviso, in questo senso una idea delle conseguenze possibili ad affermazioni come quelle dell’allora Ministro dell’Ambiente Clini che in un’intervista del 9 dicembre 2012 enunciava la possibilità di evacuazione del quartiere Tamburi. ”L’area di Tamburi – diceva il Ministro – era già oggetto di un piano di risanamento del 2005 con fondi europei che sono rimasti alle amministrazioni locali che non sono state in grado di spenderli”. L’ipotesi di evacuazione parziale, sottolineava Clini, era già contemplata nel decreto del precedente agosto su Taranto: “Nel provvedimento c’è una voce esplicita su Tamburi, che può prevedere l’evacuazione. La via maestra comunque rimane il risanamento dell’Ilva”(3). Possibile che ogni accenno ad un’analisi delle possibili conseguenze, seppur fossero importantissime le premesse poiché legate alla salute dell’individuo, sono state limitate alla modalità di ricerca di una “disponibilità abitativa alternativa”?

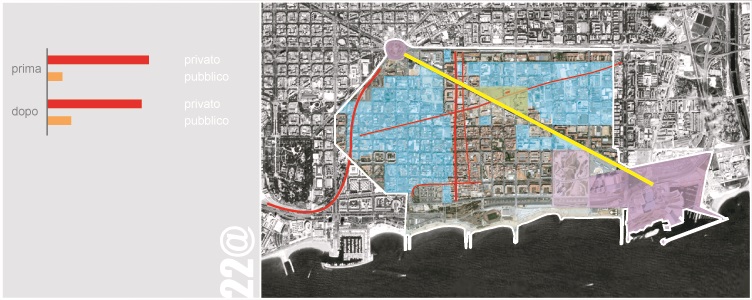

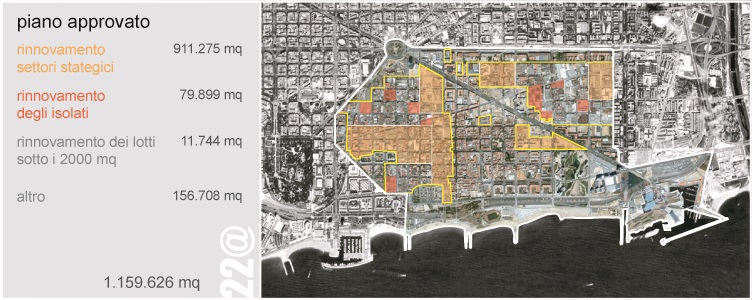

Un caso emblematico utile ad un approfondimento potrebbe essere quello della città di Barcellona, sempre in bilico fra la ricerca di una affermazione della propria identità e specificità e il percorso verso un definitivo affrancamento da un ambito relazionale limitato alla Catalogna o alla Spagna. In particolare pongo l’attenzione sull’ultimo grande intervento di trasformazione e riqualificazione urbana che dal 2004 ad oggi, cerca di inglobare all’interno della città organizzata da Cerdà le aree occupate inizialmente da grandi e piccole realtà industriali, inframmezzate da quartieri popolari, infrastrutture a servizio della città (il depuratore, uno dei cimiteri di Barcellona, alcuni porticcioli, ecc.). Si tratta dell’intervento denominato 22@ che interviene su un’area ed un quartiere chiamato Poble Nou, letteralmente “popolo nuovo”, perché popolato in gran parte da immigrati in cerca di lavoro negli opifici ivi localizzati.

4.2 Sovrapposizione planimetrica del quartiere storico Poble Nou con le trasformazioni attuali (Barcellona).

Nel quartiere storico di Poble Nou, appunto, non tutto sembra essere “dorato” e patinato. Infinite pubblicazioni a tutti i livelli considerano gli interventi realizzati e quelli in atto, in perfetta aderenza alle già riuscite esperienze prodotte a Barcellona dalle Olimpiadi e tendenti al rilancio della città all’interno del panorama europeo. L’ennesimo mega-evento (il Forum della Cultura del 2004) è riuscito ad allungare la città di Cerdà fino al fiume Besós ed al confine con Badalona, fino ai difficili quartieri del La Mina e Sant Andrea. Il lungomare viene riempito, rimpinzato, di alti grattacieli specchiati, centro congressi, aree espositive ecc. Protagonisti, naturalmente, le grandi Star dell’Architettura da Hertzog and de Meroun a Perrault e Nouvel. La diagonal mar corre tagliando a metà il quartiere di St Martì, sventrando fabbriche dismesse, quartieri operai e poche arterie storiche sopravvissute al plan Cerdà fino ad oggi. Il rinnovamento è visibile, ha connotati fisici ed iconici evidenti: da un lato la grande superficie fotovoltaica simbolo dell’area del Forum, dall’altra il grattacielo della società idrica sanciscono i confini dell’intervento, in mezzo una serie di nuovi edifici e complessi dall’architettura internazionale se non globale, nascondono il tessuto preesistente dei piccoli isolati ottocenteschi, adibiti a residenze ma anche (e soprattutto prima dell’intervento di rigenerazione urbana) ad edifici industriali.

La particolarità degli opifici costruiti in questa zona della città è il fatto che apparissero “provvisori” già all’atto della loro realizzazione. Non per i materiali e le tecnologie utilizzate per la loro costruzione, ma perché costretti, dalla loro nascita, nella logica insediativa dell’isolato urbano rigidamente pensato da Cerdà solo per usi residenziali. E così le fabbriche si adattarono, anche frammentando i capannoni o le catene di montaggio, in più isolati, senza poter utilizzare le regole legate alla produzione o allo stoccaggio delle merci e nell’impossibilità di affermare le necessità del “lavoro prima di tutto”…

Il quartiere di Poblenou, la Manchester catalana, la nuova Icaria, vede, oggi, trasformare le sue vecchie industrie tessili in quartieri per ceti alti e luoghi del lavoro ad alto contenuto tecnologico. I vecchi abitanti del luogo (operai, piccoli artigiani, dipendenti delle fabbriche) vengono incentivati a lasciare le loro case o a mettere da parte le loro radici a beneficio di nuove immagini patinate.

Alcune fonti ritengono pure che le riqualificazioni della fine degli anni ‘90 a Barcellona, ed in particolare quella in atto nel quartiere di Poblenou con il piano 22@, possano essere intese come una tattica per disinnescare le bombe sociali rappresentate da distretti come quelli del “Raval” e “La Mina”. Il metodo usato è stato quello dell’accerchiamento architettonico.

Nel caso de La Mina, il piano 22@ parla della realizzazione della rigenerazione attraverso scelte urbanistiche che prevedono il rispetto di determinati parametri funzionali (per gestire una deindustrializzazione senza “deindustrializzazione”) e sociali (la realizzazione di un “mix sociale”). Ma gli abitanti storici della zona vedono spuntare come funghi: a est il Forum 2004, a sud la nuova costruzione del quartiere della Diagonal Mar, con il muro degli edifici di lusso e del distretto tecnologico del 22@ nel barrio del Poblenou, a nord la risistemazione della riva sinistra del Besòs: e la Mina è trasformata in forte Apache (4).

A chi si oppone dicendo che si sta distruggendo un pezzo di storia della città si risponde che i nuovi edifici architettonici, in realtà, la valorizzano meglio di un vecchio palazzo liberty o di una fabbrica di mattoni dell’ottocento. Le star di Architettura sostituiscono i vecchi monumenti con monumenti nuovi, dei logo. Nonostante la pedonalizzazione e la riqualificazione di alcune ramblas e carrer, dunque, la strada sembra sparire come luogo urbano nel senso dell’idea di appartenenza a questa di gruppi sociali. La sua identità non coincide con la sua immagine “rigenerata” ed i suoi abitanti paiono non essere gli stessi durante le varie ore del giorno. La strada diventa luogo disneificato vetrina ed attrattiva commerciale prima che turistica, mentre i centri commerciali all’interno dello spazio urbano (un centro commerciale a baluardo di ogni quartiere e punto nodale del reticolo stradale principale) assume il ruolo di scansione e riorganizzazione sociale a partire dai punti di ritrovo modificati nella propria essenza di luoghi pubblici proprio per la loro non più libera fruizione.

In questo modo lo “spazio pubblico è sempre più difeso e controllato, reso sterile dalla presenza di norme restrittive di comportamento, da apparecchi di sorveglianza, da delimitazioni fra l’interno sicuro – del centro commerciale, della gated community o dell’area sottoposta a controllo visivo – e l’esterno insicuro dello spazio circostante” (5).

L’opposizione più comune a questo tipo di ragionamento favorisce le ragioni della “causa maggiore”. Quanto piccola ed insignificante può essere la demolizione di un edifici o simbolo, di un caseggiato popolare, o la ridefinizione di strade e spazi pubblici e la delocalizzazione di abitanti del luogo che lì si erano “organizzati” negli ultimi cinquanta anni, rispetto alle logiche del rinnovamento della città, del suo rilancio economico e turistico, del suo respiro nazionale ed internazionale?

Così Pasqual Maragall a Pescara nel 2007 durante un incontro utile a sancire un vero e proprio legame di sangue fra la città italiana e quella spagnola:

“L’esperienza dell’Europa facilita l’esistenza della città come identità propria perché il concetto di Nazione viene relativizzato rispetto all’esistenza dell’Europa”,

ed ancora

“L’Europa ha salvato la Spagna da sé stessa, perché la Spagna non è una nazione granitica ma ci sono pluralità di culture, lingue, giurisdizioni. L’Europa ha fatto sì che la Spagna diventasse più congrua perché facente parte di un sistema più grande”.

Quel giorno, l’allora sindaco della città abruzzese, stava tentando di realizzare una rete fra città, individuando Pescara come cerniera fra Barcellona e Spalato. Maragall parlava del caso della città di Barcellona da lui amministrata per molti anni durante i quali erano stati realizzati i miracoli delle Olimpiadi e le prime rigenerazioni del Raval e del quartiere di Poble Nou. Scendendo più nel particolare, il politico spagnolo aggiungeva:

“La nascita non definisce l’identità” (..) “La devolutione è importante non solo dalla nazione alla città ma anche dalla città alla città; (per questo) sono stati creati vari distretti con i presidenti rappresentanti del partito che ha vinto in quel distretto, anche se appartiene all’opposizione. Naturalmente poi c’è un Regidor che è rappresentante del partito di maggioranza cittadina”.

Pasqual Maragall fu a Pescara il 20 luglio 2007, invitato per l’inaugurazione dell’Ex Aurum, fabbrica dismessa realizzata ai primi del novecento dall’architetto Giovanni Michelucci, giovanissimo, ampliando l’ex Kursaal, e destinato, oggi, a contenitore culturale. Durante l’evento Luciano Russi intervistò, assieme, l’allora sindaco di Pescara, Luciano D’Alfonso (oggi presidente della Regione Abruzzo), e l’ex sindaco di Barcellona, Pasqual Maragall, sul tema di città ed Europa nel contesto contemporaneo. Quello che mi sembrò di cogliere ascoltando l’intervento di Maragall fu la sua consapevolezza che pur nella perfezione organizzativa delle strutture a tutti i loro livelli gerarchici, create per il governo del territorio e delle sue trasformazioni, il punto critico è proprio quello dell’identità del luogo e dell’individuo suo abitante e la debolezza, da questo punto di vista, dell’istituzione che in quanto “potere” cittadino, rischia di non avere sufficiente e riconosciuta “autorità” per il controllo delle molteplici dinamiche.

Infatti, che Barcellona faccia parte dell’Unione Europea prima ancora che della Spagna, mi sembra sia stato considerato da Maragall un elemento necessario per avviare forme autonome di gestione e di politica della città, anche dal punto di vista della creazione dei suoi obbiettivi e dei suoi traguardi possibili in contesti internazionali, potendo contare su un allentamento della centralità della questione separatista catalana o del rapporto fra la città ed il governo centrale spagnolo. D’altro canto, la considerazione della città come un microcosmo complesso e variegato, fa si che le stesse problematiche di devoluzione, separatismo o, semplicemente, espressione ed affermazione di diversità ed identità, debbano essere ri-verificate nell’ambito urbano. Contemporaneamente, appare visibile in tutta la sua consistenza la crisi fra autorità e potere se, già nell’organizzazione della sfera decisionale dei singoli distretti della città (che dovrebbero rappresentare le diverse realtà identitarie del luogo urbano), da un lato esistono Presidenti appresentanti del gruppo locale più rappresentativo, dall’altro però, è il Regidor nominato dal governo centrale della città che ha reale potere decisionale.

Ho incontrato il Regidor del quartiere di San Martì, Francesc Navaez i Pazos, (all’interno del quale si trova l’area di Poble Nou ed il cuore del programma di rigenerazione urbana 22@) il 4 gennaio del 2007 nel salotto al piano terra dell’hotel Barcellona Princess, tra grandissime vetrate dalle quali erano visibili da una parte il prisma triangolare del Forum (degli architetti Herzog e de Meuron), e dall’altra la diagonal mar che conteneva l’inizio della città organizzata da Cerdà. Affacciati sulle arterie principali e nelle strade minori della città consolidata, si riconoscevano vari edifici popolari tappezzati di slogan e manifesti di abitanti del luogo contrari agli interventi rigenerativi e trasformativi della zona (testualmente i cartelli visibili dalla sala recitavano: “PROU MOLESTIES e poi NO + BARES).

8. A destra, gli edifici popolari tappezzati da slogan di protesta. A sinistra, la vista dalla vetrata dell’hotel Barcellona Princess.

Alla domanda su come si comportasse il governo del distretto nei confronti delle frange dissidenti al programma 22@, il Regidor rispondeva:

“Quali dissidenti? Si, c’è stata in passato qualche manifestazione di gruppi estremisti, ma poi tutto si è dissolto nel nulla, e poi … abbiamo vinto noi, no?”

L’intervista proseguiva poi con la richiesta delle modalità di attuazione del complesso progetto urbano e sulle opportunità di alcune scelte del piano che, estendendo fino al confine amministrativo della città il regolare ed uniforme reticolato introdotto da Cerdà, disperdeva le ultime tracce visibili delle vecchie carrettiere che attraversavano il Besós in direzione di Badalona, che erano state in grado, fino ad allora, di organizzare i luoghi urbani secondo gerarchie legate alle percorrenze e agli usi del suolo.

Il piano si muove su alcune regole semplici e, almeno sulla carta, inattaccabili: le vaste aree del quartiere fino ad allora utilizzate prevalentemente da industrie piccole e medie ed abitate da ceti certamente non abbienti quasi sempre lavorativamente legati alle stesse fabbriche, vengono soppiantate da un nuovo sistema urbano organizzato per comparti grandi medi e piccolissimi le cui regole da rispettare sono 1/3 della superficie da realizzare a servizi per la collettività, 1/3 per abitazioni (pubbliche o convenzionate) ed 1/3 per attività produttive. Il promotore del progetto può essere il singolo proprietario della vecchia industria o nuovi proprietari che acquistano credendo nella proficuità dell’investimento o, infine consorzi di proprietari riuniti in comparti urbani.

Il progetto, naturalmente, segue un iter semplificato e veloce di approvazione e un monitoraggio per il rispetto delle indicazioni generali del piano e delle sue finalità. Ma di fronte ad una situazione sulla carta migliorativa dal punto di vista della dotazione degli standard e delle funzioni pubbliche, nonostante sembri immutata la destinazione d’uso del luogo e, perfino, il peso delle aree destinate a residenze (fra l’altro tutte pubbliche o convenzionate), in realtà appare evidente che la situazione sia assai diversa da quella trionfale con la quale il Regidor descriveva l’intervento, e l’enfasi con la quale l’Amministrazione pubblicizzava il plan 22@ sulla stampa, sulla rete internet, nelle mostre di Architettura e di urbanistica, infrangendosi inesorabilmente di fronte alle decine e decine di striscioni di protesta, ai murales, alle manifestazioni, ai tanti blog e siti internet spontanei ed autogestiti che erano visibili di fronte ad ogni cantiere o nella rete. Se, infatti, gli spazi pubblici previsti sono maggiori, questo non vuol dire che siano realmente luogo e dominio della gente che abita quelle aree urbane: la strada, lo slargo, lo spazio pubblico come luogo del contesto, infatti, praticamente sparisce in funzione di quello chiuso e controllato del centro commerciale, le strade diventano arterie dove non ci si ferma mai. La rambla del poblenou viene museificata e lasciata frequentare più da turisti o dipendenti degli uffici che dagli storici detentori di quello spazio.

“Ogni centimetro quadrato è sfruttato in funzione di qualcosa (quasi esclusivamente in chiave economica), e lo spazio libero si restringe e non solo in termini fisici ma anche in termini di negazione dell’autodeterminazione del singolo individuo e di socializzazione spontanea, dove la paura del vuoto opera come un horror vacui che ci si affretta a liquidare con termini come pericolo, abbandono, scarto” (6).

Le attività produttive previste, poi, non sono certamente quelle preesistenti: i tempi cambiano, spariscono ormai completamente le attività manifatturiere e tessili, in crisi, dando il posto a un distretto tecnologico all’avanguardia, sicuramente più interessante dal punto di vista della riconoscibilità dell’area in un ambito più ampio, ma in grado pure di massimizzare la rendita legata all’uso del suolo ed alla densità possibile poiché non sono più necessarie aree di stoccaggio per le merci, aree per la trasformazione, macchine ecc. Infine l’ultimo terzo che riguarda le residenze pubbliche vede raramente la coincidenza della popolazione impiegata in loco con quella residente, ma neanche vi è una coincidenza fra la gente precedentemente residente ed i nuovi insediati, in un rimescolamento e sostituzione sociale che svuota il quartiere della sua anima consolidata.

La restrizione e rarefazione dello spazio pubblico, la sua eccessiva organizzazione, il senso del controllo, la sensazione da parte delle popolazioni autoctone di aggressione del loro spazio vitale ed abitativo da parte di nuovi gruppi di potere, porta la collettività a mostrare la propria sofferenza attraverso proteste, manifestazioni, azioni anche violente e dimostrative.

“Tutti i luoghi aperti, permeabili, porosi, residui diventano, allora, luoghi contesi. Oggi è lo spazio pubblico che diventa il luogo conteso per eccellenza: piazze, strade, stazioni, luoghi di aggregazione, d’incontro, di commercio sono teatro di conflitti più o meno espliciti” (7).

11 Locandina di una manifestazione di protesta.[/caption]

11 Locandina di una manifestazione di protesta.[/caption]

La contrapposizione, a volte violenta, ha evidenziato che, in questo caso, il potere decisionale ha informato, a volte consultato, senza lasciar realmente partecipare alla sfera decisionale, chi nel quartiere risiedeva da sempre. Il gruppo sociale originario, seppur minoritario e socialmente svantaggiato, ha palesato tutti i limiti di una sottovalutazione del processo partecipativo in una progettazione complessa come quella. In alcuni casi il conflitto è riuscito a produrre anche risultati tangibili oltre alla confusione ed alla protesta disorganizzata. La contrapposizione tra i proprietari degli immobili appoggiati dal Comune e gli abitanti del quartiere, incentrata sul complesso industriale ottocentesco di Can Batllò, tredici ettari lasciati a se stessi in attesa di volumi da mettere sul mercato del quartiere La Bordeata di Barcellona, al contrario di quanto avvenuto per gli analoghi casi di Can Ricart di Poblenou o di Can Fabra di Sant’Andria (aree comprese nel 22@), l’11 giugno del 2011 ha ottenuto la cessione di un padiglione del complesso industriale per le associazioni del quartiere seppur solo al termine di un lunghissimo percorso di manifestazioni, lotte e rivendicazioni cominciate dieci anni prima. Il padiglione è diventato un laboratorio autogestito ove poter dibattere sul futuro del patrimonio industriale della città e sulla città postindustriale, divenendo luogo di interlocuzione e non contrapposizione. Un anno dopo, d’altra parte, gli “abitanti” di un altro pezzo di una fabbrica storica ed identitaria che aveva resistito al plan 22@, subivano definitivamente lo sfratto.

La Cerería Mas di Can Ricart ha resistito fino al marzo del 2012, esattamente cinque anni dopo lo sgombero del recinto e il trasloco forzato; ad aprile, quattro persone sono morte nell’incendio di una baracca adiacente al nuovo Parc Central di Jean Nouvel. Appare interessante il fatto che, come in un presagio di un contrappasso dantesco, analogamente alle vecchie fabbriche dismesse, abbattute ed infine cancellate, il parco dell’archistar francese Nouvel non è riuscito ad evitare di sottomettersi, adattandosi, al piano urbanistico di Cerdà, costringendosi in un ampio triangolo adagiato sulla diagonal ed interrotto più volte dal reticolo stradale regolare. Di fronte ad esso il grattacielo dell’hotel ME di Dominique Perrault la cui forma planimetrica appare topicamente sgraziata per le stesse ragioni. Saranno anche loro provvisori?

Angelo CampoAlcuni passi sono stati ripresi da: A. Campo, Nuovi Contesti, i mutamenti della città contemporanea fra progetto e complessità, Dottorato di Ricerca in “Composizione Architettonica e Progettazione Urbana – XIX° ciclo – esso la Facoltà di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara , 2008.

1- Definizioni tratte da: “Introduzione teorico-pratica alla progettazione partecipata” – Alcune definizioni di progettazione partecipata”, Merlo M., Spadone F., Zanelli C., Tesi di Laurea del Politecnico di Milano, 2000

2 – Fonte: Nimbyforum.it

3 – Fonte: Il Fatto Quotidiano, 9 dicembre 2012

4 – Gomorran n.6, Maltemi editore, Roma, 2004

5 – Daniela Poli, editoriale in A.A.V.V., Contesti n.1/07, Firenze 2007

6 – Pietromarchi P., il luogo (non) comune. Arte, spazio pubblico ed estetica urbana in Europa, Actar, Barcellona, 2005

7 – Daniela Poli, cit.

]]>Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito